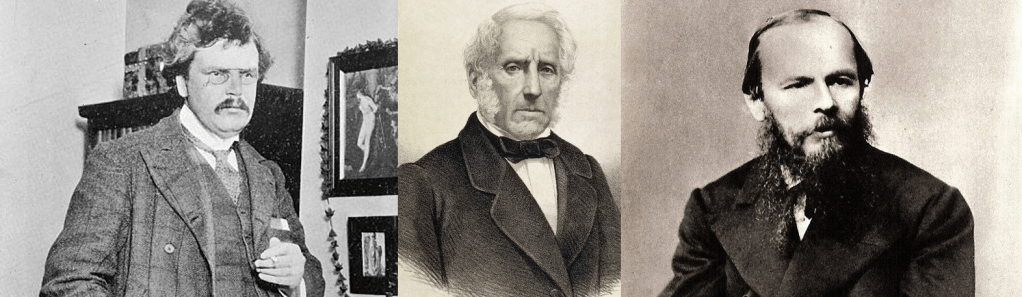

Una falange del nostro gruppo ha ideato per il sito Vinonuovo una Via Lucis (che è? Qua), un po’ particolare, perché abbiamo associato, suggestionandoci, a sette stazioni, alcuni brani della letteratura che amiamo: dalla fantascienza di Lem, a J.K. Rowling, ai nostri Tolkien e Lewis, a Dostoevskij, Dickens e Manzoni. Ne abbiamo fatto anche dei brevi video: pubblichiamo oggi che è pure Pentecoste tutto nel nostro canale Youtube!

Una poco di Venerdì Santo, con Miriam Cuatto

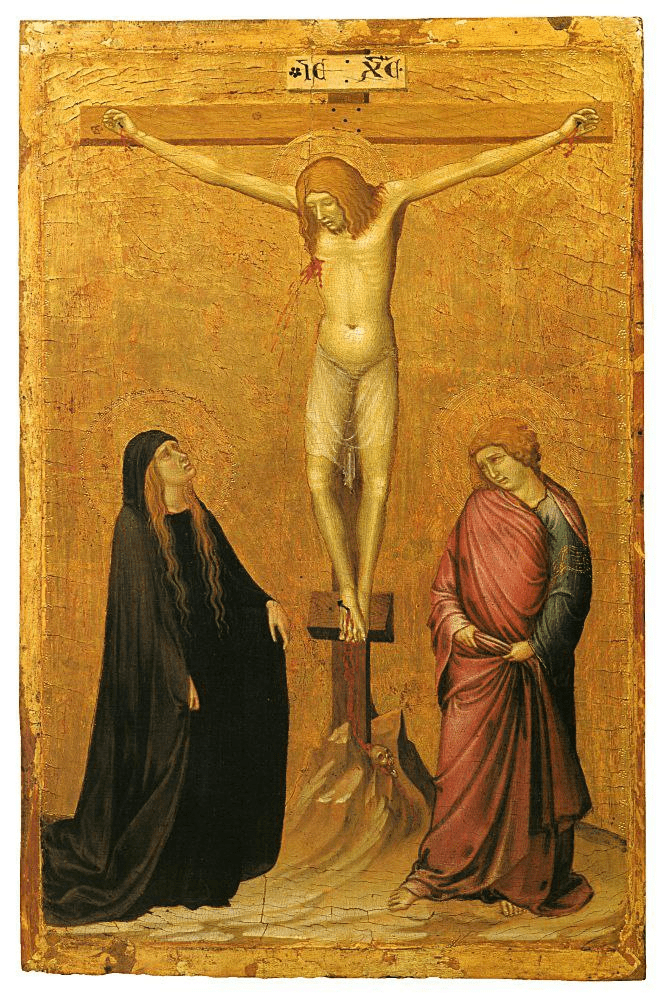

Miriam Cuatto, che è cintura nera di Siena e d’intorni, ci invia questo pensiero del Venerdì Santo attorno ad una tavola del Lorenzetti: e ci pare buona cosa renderlo disponibile a tutti.

Una piccola tavoletta, forse una valva di dittico che doveva completarsi con una natività, com’è canonico in questi piccoli oggetti di devozione privata. Cosa rende particolare lo stile di Ambrogio in quest’opera, una delle prime a lui attribuite con certezza? Ambrogio è un giovane artista senese, cresciuto nella scuola e all’ombra del fratello Pietro, tra Siena, Assisi e Firenze e risente della verve espressionistica del fratello traslando quelle emozioni esplosive in atteggiamenti tesi, ma pacati. San Giovanni non piange certo, non ha le lacrime agli occhi ma manca poco, con quelle mani stringe la veste con forza, quasi a strapparla, in un anchement gotico che riflette sul corpo il moto dell’anima; pare dire: “lascia ch’io pianga“. Maria, un po’ vergine un po’ Maddalena con quei capelli lunghi sciolti, guarda dal basso suo figlio, in una lievissima smorfia di singhiozzo, reggendo il manto.

Ecco, il manto della vergine, aperto già per accogliere già il corpo del figlio. Pare una composizione canonica, pienamente regolare, quella crocifissione con dolenti vista mille volte ma chi conosce Ambrogio lo sa, per lui le regole esistono per essere infrante e rinnovate. Il manto della Madonna è nero; ma il blu è il colore della Vergine, da secoli, e questo è il primissimo esempio di rottura di questa regola. Ma coma può un pittore tra gli altri fare prevalere la sua visione su una tradizione di secoli?

Nel trecento in tutta Italia ma a Siena soprattutto, la religiosità popolare era in mano non ai chierici, bensì alle confraternite laicali (si stima che 2/3 della popolazione senese fosse considerata “religiosa” in questo senso) e Ambrogio era uno di questi. Era vicino alla confraternita della Vergine sotto il duomo ma non solo, queste compagnie che si occupavano di cura, assistenza, preghiera, mortificazione e seppellimento dei defunti erano il tessuto portante della religiosità cittadina. Ambrogio attinge a questa religiosità che si esprime nel mondo delle laudes, musica religiosa confraternale che umanizza la scena sacra e veste la madonna, più che creatura, delle vesti nere delle donne della città ai funerali.

Dal canone assisiate:

O sorelle della scura

Or me date uno manto nero

A quella che giammai non cura

De bel drappo né buon velo

Puoi ch’io so’ abbandonata

E del mio figlio vedovata.

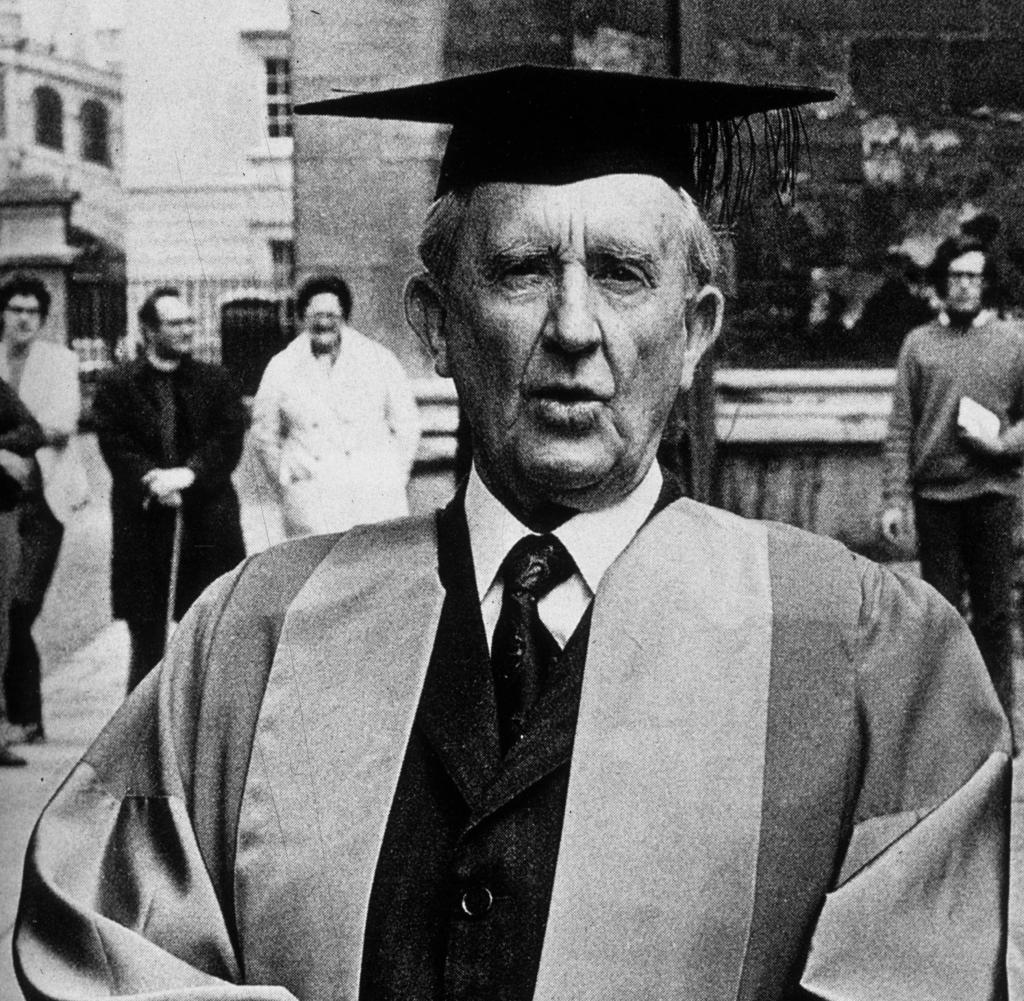

Il genio creativo di Tolkien, a Torino

Uuuuhhhhh promuoviamo un evento tolkieniano a Torino: se siete in zona, ma anche se non lo siete, non mancate! Di seguito qui il comunicato ufficiale per le stampe.

Da Oxford a Torino. Giuseppe Pezzini racconta il genio creativo di J.R.R. Tolkien

Venerdì 5 aprile appuntamento a Torino con il professor Giuseppe Pezzini, professore Associato al Corpus Christi College presso l’Università di Oxford, che presenterà l’autore e studioso J.R.R. Tolkien.

L’iniziativa, che si terrà alle ore 21:00 nella Chiesa di Santa Teresa (Via Santa Teresa, 5), è promossa dal gruppo letterario Inkiostri in collaborazione con i Carmelitani scalzi di Torino e il nostro giornale.

Spiega il moderatore della serata Daniele Barale:

«si proverà a indagare il “mistero della creazione letteraria”, percorrendo l’itinerario creativo e spirituale dell’autore o, meglio, subcreatore (per usare un concetto a lui caro) de “Il signore degli anelli”. Tolkien ricorda che ciascun uomo è chiamato ad impreziosire, con i propri particolari talenti, un disegno benigno più grande. E la letteratura e l’arte in generale sono tra le vie principali per riuscirvi; oltre che un dono e un compito (divino) per recuperare un atteggiamento di meraviglia di fronte al creato. Quindi, l’autore è un “inventore”, cioè colui che “trova” (stando al suo etimo corretto) il ponte che congiunge il mondo primario (la realtà, frutto della creatività di Dio) al mondo secondario (il frutto dell’immaginazione umana). Allo stesso tempo, ha un legame con la propria opera che è paragonabile alla metafora che Tolkien usò, in due Lettere (263 e 328), per il suo rapporto con “Il Signore degli anelli”: quella della donna partoriente che dà alla luce un figlio che non gli appartiene».

L’ingresso è libero.

Chi è Giuseppe Pezzini?

È professore Associato all’Università di Oxford e Tolkien Editor del Journal of Inklings Studies. Ha studiato alla Scuola Normale di Pisa, all’Università di Oxford e a Princeton. I suoi lavori riguardano principalmente la linguistica e la filologia latina, la commedia romana, la teoria della finzione letteraria, antica e moderna; è collaboratore dell’Institute for Theology, Imagination and the Arts dell’Università di St Andrews; ed è membro del comitato scientifico delle mostre “The Tree of Tales”, curata nel 2021 per il “Meeting di Rimini”, e “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, che dal 16 novembre 2023 all’11 febbraio 2024 è stata allestita presso la GNAM di Roma e, nel novembre prossimo, sarà alla Reggia di Venaria Reale. Tra le sue opere, vi sono la monografia “Tolkien and the Mystery of Literary Creation” (in uscita nel 2024 per Cambridge University Press) e “The Tree of Tales. Tolkien e la polifonia della creazione” (Itaca Edizioni).

Un Tolkien Reading Day, a Pinerolo, anche quest’anno

COMUNICATO STAMPA, un po’ ufficiale oh. Tenetevi liberi! 🙂

Sul binomio “Service and Sacrifice”, tema scelto dalla Tolkien Society per il 2024, si articolerà il Tolkien Reading Day promosso dal gruppo letterario Inkiostri. L’evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Pinerolo, nel salone della Basilica di San Maurizio.

Si inizia con un intervento a due voci: «Servizio e sacrificio in Dante e Tolkien: l’Autorità e il pericolo del Potere». Spiegano i relatori Chiara Bertoglio (musicista e teologa torinese) e Davide Gorga (scrittore e studioso sanremese): «Tolkien e Dante (il 25 marzo si celebra anche il Dantedì) trasposero i loro ideali anche nella vita politica, per cui presentano un’Autorità dedicata al servizio della collettività, fino al sacrificio personale, se necessario. L’antitesi è la ricerca del Potere personale, tradimento della comunità ma anche tentazione e pericolo mortale che distrugge l’anima di chi vi si abbandona».

“Sam: servizio e fedeltà” è, invece, il tema che verrà proposto dalla germanista e scrittrice torinese Luisa Paglieri. «Sam incarna il tipo del servitore “buono e fedele” – racconta la relatrice –. Non cerca nulla per sé, anzi desidera solo il bene e il successo di “padron Frodo”. E per amor suo desidera anche il successo della missione della Compagnia dell’Anello. Dopo la partenza di Frodo, Bilbo e Gandalf, Sam si dedica alla piccola comunità in cui vive, diventando sindaco. E si occupa della ancor più piccola comunità familiare, essendo un marito e padre di famiglia molto devoto. La sua vita è operoso servizio. È sintomatico che di mestiere sia un giardiniere: ciò che tocca prospera e fiorisce».

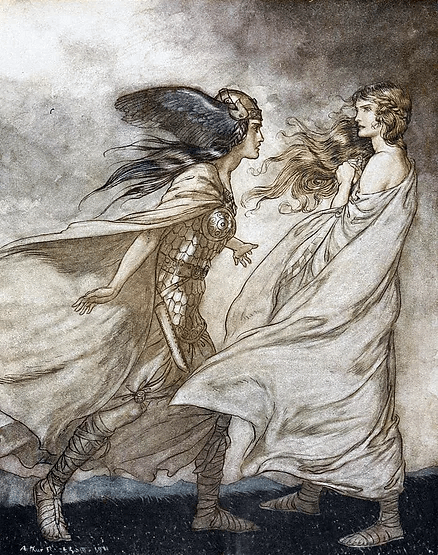

A scavare nella mitologia tolkienana ci penserà l’insegnante pinerolese Maria Finello con “Dare la vita per tramandare vita. La morte dell’eroe nel Silmarilion”. «Quest’opera affronta sotto diverse sfumature il topos epico della morte dell’eroe, ma senza mai limitarsi a mero esercizio letterario. Il destino di ogni personaggio si inserisce in maniera unica all’interno di un intreccio più grande che segnerà la sorte del Beleriand e delle Stirpi che lo abitano. La gloria distruttiva di Feänor, il sacrificio di Finrod, la caduta di Echtelion e Glorfindel assieme alle fondamenta della loro città: l’intervento – anticipa Maria Finello – si propone di analizzare questi eventi alla luce di un arco narrativo che capovolge i paradossi e riconosce alla sconfitta un valore in grado di generare vita».

Alle conferenze seguirà l’inedito reading teatrale “Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm”, rielaborazione che la scrittrice fantasy Adriana Comaschi ha fatto del poema di Tolkien “The Homecoming of Beorhrtnoth Beorhthelm Son”. I due protagonisti, dopo la battaglia di Maldon, sono andati a recuperare il corpo del loro signore caduto nella battaglia. Questo triste compito fornisce loro l’occasione per scambiarsi alcune considerazioni sulla guerra.

Il pomeriggio pinerolese sarà anche l’occasione per incontrare l’autore del libro “Al Drago verde”, l’insegnante e saggista lumezzanese Mauro Toninelli che così presenta la sua ultima fatica: «Un po’ come al pub o alla locanda. Un po’ come si racconta nella biografia di Tolkien: dove il luogo in cui lui e gli amici si confrontavano sulle storie fossero le riunioni fatte di chiacchiere. Nasce così questo libro. Nasce dalle prime pagine de “Il Signore degli Anelli” dove alcuni avventori discutono dei Baggins e di tutto quello che si sono portati dietro, dalle ricchezze alla pazzia. Nasce nella locanda della Contea più adatta ad essere il luogo delle favole, visto il nome dedicato a un drago. E idealmente, a causa della passione dei miei figli per i draghi e di quella del padre per il mondo di Arda, ci troviamo seduti al tavolo del Drago Verde a chiacchierare, brindando con una pinta di birra del Decumano Est. E la cosa al professore, che amava i draghi, la birra, la buona compagnia e le storie, non sarebbe certo dispiaciuta».

Per restituire l’atmosfera della locanda e dei circoli letterari inglese sarà preparata una merenda “tea and muffins” che sarà possibile consumare anche durante le letture tolkieniane che ciascuno dei presenti potrà liberamente proporre, a seconda dei propri gusti. Non mancheranno, inoltre, alcuni intermezzi musicali ispirati alla tradizione celtica e irlandese.

Una tavola rotonda, moderata dall’insegnante e saggista torinese Chiara Nejrotti, tirerà le fila sul tema e concluderà il TRD pinerolese per il quale è stata stampata, in edizione limitata, anche una speciale card commemorativa.

L’ingresso a tutti gli eventi della manifestazione, con inizio alle ore 14.30, è libero. Per info e per prenotare la card: 348.36.48.699 – info@inkiostri.net

Carteggio d’autore, di Maria Finello

Ed ecco qui un racconto di Maria Finello: che parla di letteratura, della sua influenza sulla realtà, e sull’essere autori (e, tra le righe, suggerisce anche molte cose in più). È un po’ lungo, così si consiglia di scaricarlo comodamente qui, oppure lo trovate anche giù in fondo!

Buona lettura!

Scherzingen, 23 marzo

Alla cortese attenzione del professor Ottinger.

Gentile professore,

mi chiamo Anna Miesch e gestisco un piccolo negozio di fiori nel Canton Turgovia. Chiedo scusa per il disturbo, immagino che le giornate di uno scrittore della sua fama siano terribilmente impegnate, ma mi sono permessa di scriverle perché ultimamente lei ha avuto una grande influenza sulla mia vita.

Qualche mese fa ho trovato tra gli scaffali della mia libreria il suo romanzo d’esordio, La grotta dei narcisi, di cui avevo sentito molto parlare. Il fatto curioso è che non ho idea di come quel libro fosse finito tra le mie cose: non ricordo che mi sia stato prestato da nessuno dei miei amici ed escludo di averlo acquistato di mia iniziativa, perché, avendo una casa poco spaziosa, compro solo titoli che già conosco e che vorrei avere con me. Incuriosita da quel volume misterioso, ne ho iniziato la lettura il pomeriggio stesso e ne sono stata catturata.

Ammetto con una punta di imbarazzo che non sono quella che si definisce una lettrice forte: mi piacciono i libri e spizzico sempre qualche pagina prima di andare a dormire o nei giorni di pioggia, ma di solito mi lascio consigliare dai librai nelle mie scelte e non ritengo di avere un gusto sofisticato: mi limito per lo più ai best-seller. Eppure, leggendo la prima pagina della Grotta dei narcisi, ho avuto l’impressione che fosse scattata una scintilla, che fosse iniziata una storia.

Lei è uno scrittore e potrebbe aiutarmi a esprimermi con parole migliori, ma ho provato la sensazione che quel racconto mi appartenesse profondamente. Non perché si riferisse a dettagli della mia storia personale, ovviamente (l’unica cosa che ho in comune con i protagonisti sono i narcisi del titolo, che vendo a pochi franchi l’uno), ma per qualcosa di indefinito nello stile che ha fatto risuonare in me uno spazio vuoto che non sapevo di avere. Nelle sue parole ho riconosciuto qualcosa di profondamente mio.

Insomma, il fatto è che nelle ultime settimane il mio pensiero torna a lei in continuazione. È per questo che ho deciso di scriverle, pur senza aver niente di reale da dirle. Mi sono fatta molti scrupoli, perché suppongo che riceva innumerevoli lettere come la mia ogni giorno (anche se, probabilmente, meno sconclusionate) e non volevo appesantire la sua giornata, ma infine mi sono decisa a prendere in mano la penna, quanto meno per rendere più concreta questa bizzarra vicenda.

In sostanza concludo esprimendole tutta la mia ammirazione e augurandole buona fortuna per il suo lavoro.

Rispettosi saluti,

Anna

***

Zurich, 29 marzo

Cara Anna,

mi permetto di rivolgermi a te con tono affettuoso perché la freschezza che traspare dalle tue parole, per quanto curate, mi ha rimandato l’immagine di una giovane donna che da poco cammina sul sentiero della vita con le proprie forze. Forse mi sbaglio, ma non credo di molto: ormai ho raggiunto un’età in cui posso definire giovane quasi ogni donna senza temere che le mie intenzioni vengano fraintese.

Sono grato che tu abbia superato le riserve dettate dalla discrezione (come vorrei che più persone si ponessero gli stessi scrupoli), perché la tua lettera mi ha fatto un gran piacere. Innanzitutto per la sua fisicità: per la carta che hai impiegato, appena ingiallita, e che forse hai recuperato da un cassetto dove era stata dimenticata da tempo, regalo femminile dell’adolescenza; per la penna che hai stretto tra le dita, per le righe che hai tracciato sulla carta e che solo alla fine vacillano contro il margine del foglio; per il tempo e la cura che hai dedicato a ogni parola.

È una mia deformazione professionale immaginare, forse impropriamente, frammenti di scene letterarie nella vita quotidiana e tu mi hai regalato un bel paragrafo della tua vita. È stato proprio questo ad attirare la mia attenzione tra i numerosi messaggi con cui lettori e ammiratori mi assediano ogni giorno; questo e un fatto sorprendente: sei stata l’unica a scrivermi del mio libro senza sentire il bisogno di dirmi quanto fosse bello. Forse mi dirai per pudore che era sottinteso, ma io non credo che fosse così: La grotta dei narcisi ti ha chiamata, ma non ti è piaciuto. Non puoi neppure immaginare quanto ciò mi incuriosisca. La mia vanità ne è stuzzicata e la mia creatività non può che ricamare sopra le tue ragioni.

Non temere, non ti infastidirò con le indiscrete supposizioni di un vecchio: sappi solo che darei quaderni colmi di buone idee pur di scoprire cosa delle mie parole è suonato familiare alla tua anima; ma per farlo dovrei avere a disposizione molti più dettagli su di te: con che espressione disponi i fiori nei vasi del tuo negozio quando apri le serrande al mattino e che cosa dicono i tuoi occhi quando la sera conti quelli avanzati e destinati ad appassire? Dove ti siedi la sera, quando chiudi il mondo fuori dalla porta di casa e resti in tua compagnia? Con che cosa leghi i capelli quando ti scivolano sugli occhi, intralciandoti nei movimenti?

Sia ben chiaro, non ti sto chiedendo una risposta reale a queste domande (mi rendo conto di quanto possano apparire inquietanti): si tratta solo di piccoli giochi con cui passo il tempo. Dopotutto, ciò che rende un romanziere tale è proprio il fatto di porsi sciocche domande del genere e di essere sinceramente interessato alla risposta. Solo così possiamo creare vite e mondi interiori.

Credo di essermi dilungato troppo, ma le giornate di uno scrittore famoso sono molto meno frenetiche di quanto immagini, piccola Anna, e tu mi hai aiutato a intrattenere un pomeriggio altrimenti troppo lento. Di solito rispondo a queste lettere in modo che i lettori possano conservare la migliore opinione di me senza sentire l’esigenza di cercarmi di nuovo, ma sappi che per te è diverso. La tua limpidezza potrebbe essermi utile per una questione su cui mi arrovello da tempo e, se i discorsi a scatole cinesi di questo vecchio non ti hanno scoraggiata, sentiti libera di scrivermi ancora.

Nel frattempo auguro ai tuoi fiori di svettare fragranti nei mazzi di belle persone.

Sursum corda! (Ho sempre preferito questa espressione al più castigato “cordiale”.)

Arnold Ottinger

***

Scherzingen, 3 aprile

Gentile professor Ottinger,

sono ancora piena di meraviglia per la precisione con cui ha indovinato così tanti dettagli dalle mie poche pagine.

In effetti ho da poco compiuto ventinove anni, che è quell’età in cui ti rendi conto di non essere più un ragazzo pur senza capire come sia potuto accadere. Quando ho terminato i miei studi sentivo il bisogno di lanciarmi in un futuro sfolgorante, sebbene non avessi le idee chiare su come raggiungerlo, e per un paio di anni ho arrancato in aziende dove tutti erano più bravi e motivati di me. Alla fine mi sono resa conto che l’idea di sfolgorare non mi diceva poi molto e ho cambiato piani: la mia madrina era una fioraia e fin da bambina mi ha trasmesso la sua passione, così quando è andata in pensione mi sono fatta insegnare il mestiere e ho rilevato il suo negozio.

Ma non è questo ciò ha più attirato la mia attenzione. Ad avermi veramente sorpresa è stata la faccenda della carta da lettera, perché mi ha aiutata a ricordare che realmente si tratta di un regalo della mia prima adolescenza: tutte le donne della mia età hanno attraversato un periodo della vita (di solito tra i dodici e i quattordici anni) in cui alle festicciole di compleanno ricevevano immancabilmente set da lettera decorati con fiori, animaletti o personaggi dei cartoni animati. Ho questa carta in casa da anni e non ricordo neppure chi me l’abbia regalata (probabilmente qualche compagna la cui frequentazione si fermava a un passo dall’amicizia), eppure quando ho deciso di scriverle, per qualche strano motivo, me ne sono ricordata e sono andata a prenderla senza quasi rendermene conto. Come se, in un tocco di romanticismo, ritenessi una busta color zucchero filato un dettaglio adatto a presentarmi.

Detto questo, sono sempre più intrigata dall’intuito e dall’attenzione che richiede il mestiere di scrittore: ritengo un onore poter sbirciare un poco nei suoi pensieri ed è per questo che sono più che contenta di poterle prestare il mio aiuto, così come posso.

Rimango a sua curiosa disposizione,

Anna

***

Zurich, 20 aprile

Cara Anna,

attenta a offrire il tuo aiuto prima di sapere come verrà impiegato, perché ci sarà sempre qualcuno come il sottoscritto pronto ad approfittarne.

In questo specifico caso temo che il prezzo da pagare saranno pagine e pagine non richieste di sproloqui letterari. Vorrei infatti chiedere il tuo aiuto per sviluppare una storia.

So che mi hai detto di non essere una lettrice esperta, ma non è di un lettore che ho bisogno. Quella che mi serve è una persona che abbia maggior dimestichezza con la vita che con le parole e in questo ho paura di non poter contare su alcun talento naturale. Il mondo mi è molto più chiaro quando lo ricompongo sulla mia scrivania, attraverso l’odore familiare dei libri, che quando lo devo affrontare di petto; ma la mia capacità di riordinare fatti ed eventi in un intreccio non è sufficiente per il lavoro che ho in mente.

È da un po’ di tempo, infatti, che mi solletica l’idea di un racconto in cui il protagonista faccia la sua comparsa in veste di tela bianca per diventare un essere umano poco a poco.

Mi spiego meglio. Vorrei seguire le vicende di un essere dalle origini misteriose, una creatura indefinibile dall’aspetto umano che tuttavia non ha visto la luce come noialtri. Lo immagino prendere vita dal riflesso di uno specchio o dal riverbero di una pozza d’acqua… Non ho ancora pensato ai dettagli. Quello che mi preme è che venga al mondo come una tabula rasa, senza nulla di più che una vaga coscienza di sé. Credo che sarebbe affascinante seguire il processo di formazione di tutti quegli elementi che rendono una persona tale.

Naturalmente dovrei plasmare pian piano le sue emozioni (e il solo pensare alle dinamiche potenziali insite in una simile premessa mi suscita un brivido d’avventura), ma non solo: qual è la gestualità di un infante in un corpo di adulto, come esplorerà i cinque sensi? Quale suono assumerà la sua voce nel tentativo di articolare i primi suoni e che cosa cercherà di esprimere con essi?

Fremo dalla voglia di scoprirlo, ma è un lavoro che non posso affrontare da solo. Ho bisogno di qualcuno che vigili affinché non si trasformi in un gioco intellettuale e ho scelto te perché, secondo l’idea che mi sono fatto a partire dalle tue parole, sei esattamente il tipo di persona che potrebbe comprendere il mio protagonista e prendersene cura. Lo farai per me? Te ne ringrazio.

Ti manderò ulteriori dettagli al più presto. Nel frattempo, ti prego di aprire gli occhi e il cuore in attesa della mia creatura.

Con riconoscenza,

Arnold Ottinger

P.S. Ho chiesto a te, in maniera piuttosto sfacciata, anche perché ho dato immotivatamente per scontato che il racconto ti piacerà, dato che il nostro stile è molto simile. Lo hai notato? Le nostre lettere, pur lasciando trasparire età e sessi differenti, sembrano scritte dalla stessa mano. Chi di noi due sarà l’impostore?

****

Scherzingen, 29 aprile

Gentile professore,

temo che lei abbia un’opinione decisamente troppo alta di me! È vero, nelle nostre frasi ci sono alcune assonanze, ma di fronte al suo modo di esprimersi io sembro goffa e infantile. In ogni caso sono più che sicura di essere stata io a lasciarmi influenzare dal suo talento, perché non ho mai saputo scrivere così prima d’ora: è oltre le mie reali possibilità e posso solo dedurre che sia stato lei a mettermi le parole in bocca.

In ogni caso non vedo in che modo potrei esserle d’aiuto in un progetto così delicato.

Mentre ero in negozio ho riflettuto molto sulla sua idea: ammetto di non averla capita del tutto, però al tempo stesso è qualcosa di cui vorrei leggere. Credo possa esserci molta tenerezza in una storia del genere.

Anzi, le dirò di più, credo che un pubblico femminile potrebbe adorare il suo racconto: un personaggio dal cuore puro come quello di un bambino, ma al tempo stesso con un fascino incantato? Una sorta di angelo che necessita di essere accompagnato passo dopo passo nel mondo? Lo ammetta, ha inventato un simile scenario solo per far sospirare le donne come me che attraversano le loro banali giornate in compagnia di persone imbolsite.

Naturalmente non sto dicendo che la sua sia un’idea da romanzo rosa: tutti quegli spunti rigorosi di cui parlava nella sua lettera erano molto interessanti, davvero, tuttavia ha ragione quando dice che il tutto potrebbe diventare un po’ troppo complicato. Se io leggessi questo libro non vorrei perdermi in fredde architetture letterarie: vorrei trovarci la vita vera.

Ha presente quel genere di vita che ogni tanto sembra cristallizzare la realtà e sommergerla, come se fosse illuminata da un sole limpido al di là del cielo? È qualcosa che provo spesso e quando accade ho l’impressione che le giornate siano più lunghe, quasi più “abitate”.

Quando posso vado a passeggiare sulle colline dietro casa durante la pausa pranzo (che è piuttosto lunga, lo ammetto, dal momento che nessuno compra fiori quando è ancora appesantito dalla digestione): nelle mie intenzioni dovrebbe trattarsi di camminate agili per portare benefici alla schiena, ma per quante promesse abbia fatto a medici e fisioterapisti finisco sempre per rallentare lungo il percorso e rimirare il paesaggio che mi circonda. La verità è che ci sono troppe cose belle attorno a me per non esserne avvolta: ci sono i fiori della villa patronale, che variano di settimana in settimana in un incantesimo di petali (prima le regali peonie, poi, nascosto dietro ai padiglioni di ferro battuto, il sognante lillà e infine la multicolore esplosione delle ortensie); c’è il rumore dell’acqua che scorre nel canale lungo la pista ciclabile, che ha il suono fresco delle fonti incantate di Shehrazade e fa danzare l’erba filiforme cresciuta lungo i bordi; ci sono le mucche che allattano i vitellini oltre il crinale della collina, nel grande prato dove il sole supera appena la linea montuosa dell’orizzonte sfiorando le loro schiene bionde.

E non solo la natura: il balcone del vicino a cui è appesa una bandiera così scolorita da non essere ancora riuscita a identificarla in tutti questi anni, l’imponente casa di inizio secolo con i segnavento a forma di draghi e che secondo alcuni è abitata dai fantasmi (attenzione, questa è materia da scrittori!), la coppia di anziani che trascorre il suo tempo allevando con amore un pony il cui unico scopo è giocare con i nipotini quando vengono in visita… Quando osservo questi e altri innumerevoli dettagli, amici vecchi e nuovi, mi sento riempire di vita. È una sensazione fisica, simile a un bagno frizzante.

In quei momenti mi sento colma di gioia: non di allegria, attenzione, perché le fatiche e le preoccupazioni restano là (le ombre sono sempre in agguato, non ci lasciano mai completamente), ma è come se si disperdessero in un mare vasto, sereno e grato.

Chiedo perdono per la mia digressione, in realtà i miei esempi divaganti servivano solo per dire questo: io sono una persona comune e riesco a percepire solo piccoli scorci di questa gioia presente nelle cose, ma credo che un personaggio venuto al mondo all’improvviso dovrebbe vivere così ogni singolo istante. Di sicuro sarebbe turbato da alcune cose, spaventato da altre, ma sono certa che resterebbe immerso in quel “bagno di realtà” che ho cercato di descriverle con parole confuse.

Acciderboli, mi sono resa conto di aver scritto tantissimo e non voglio portarle via tempo che potrebbe usare per scrivere. Mi permetto soltanto di farle un’ultima domanda: quale aspetto avrà il suo protagonista? Vorrei riuscire a visualizzarlo meglio.

Grazie per avermi permesso di volare con la fantasia, è un piacere che mi mancava.

Le auguro un buon lavoro,

Anna

P.S. Più ci ripenso più mi sento di dover intervenire: fra le due idee che ha proposto per la nascita del nostro eroe, preferisco quella della pozza d’acqua. L’immagine di uno specchio è troppo appesantita dalla personalità di chi vi si affaccia, mentre il riflesso di un ruscello è accidentale, fluttuante e mitigato dal mistero impersonale della natura.

***

Zurich, 7 maggio

Carissima Anna,

credo che tu possegga un dono grande senza saperlo. Quella che descrivi è una sovrabbondanza di ciò che io chiamo “momenti assoluti”, brevi istanti in cui l’uomo è in grado di trascendere lo spaziotempo.

Si tratta di una sorta di “istantanea” in cui l’anima viene impressionata come una pellicola fotografica, ricevendo in eredità il mondo interiore insito in ciò che la circonda. E come ben sai, i mondi interiori si estendono solo esplorando e inglobando altre collisioni.

Ti rivelerò un segreto: gli scrittori sono continuamente a caccia di momenti assoluti, perché senza di essi sanno di non essere altro che nullità con una penna in mano. Macchine che sfornano sbiaditi stereotipi della realtà, simili alla letteratura così come il motivetto di una sala d’attesa lo è a un preludio di Debussy.

E adesso ti consegnerò un segreto ancora più grande, impronunciabile: nel corso della mia ormai lunga vita io ho vissuto pochissimi istanti simili, forse una manciata in tutto, e quasi esclusivamente durante l’infanzia.

Ecco, ho confessato l’inconfessabile e nominato l’innominabile: sono uno scrittore da sala d’attesa.

Posseggo uno studio con una bella scrivania di mogano scanalato, una lampada d’ottone e pareti tappezzate di prime edizioni, uno scenario che fa notevolissima impressione nella foto sulle quarte di copertina ma che mi marchia come scrittore mediocre. Il genio non ha bisogno di costruirsi un laboratorio. Maupassant non aveva bisogno di scanalature di mogano.

Ecco spiegato il perché di questa caccia grossa, di questo safari del significato e della permanenza. La verità è che, così come il nostro personaggio rappresenta per te il principe azzurro dal cuore puro, per me è una pallida occasione di vedere il mondo con gli occhi che ho sempre desiderato, per la durata di qualche pagina. Un mondo che tu mi mostri.

La verità è che sono così assetato di momenti assoluti da spingermi a ricrearne di fittizi negli occhi di un personaggio immaginario, nella speranza di potermi almeno abbeverare a questi riflessi. Ed è per questo che, ora che ho trovato in te un simile serbatoio, non ti lascerò più andare. Perdonami.

Ma non credere che nella nostra amicizia vi sia solo bieco opportunismo: la nostra corrispondenza è un vero piacere e gli anziani come me hanno la tendenza ad affezionarsi ai giovani come te con la tenerezza di potenziali nonni.

Dopo averti investita di una simile autorità, eccomi pronto ad ascoltare i tuoi consigli: nuntio vobis… e fonte sia!

In realtà non sono del tutto persuaso che le tue ragioni siano imparziali: posso immaginare che per una giovane donna come te, che si emoziona di fronte a un bocciolo di peonia (o meglio, “di regale peonia”), uno scenario naturale eserciti molte più attrattive di un oggetto d’arredamento.

Eppure continuo a pensare che anche l’idea dello specchio avesse il suo fascino. Certo, il problema di un “originale” di cui tener conto non è da nulla perché, in un modo o nell’altro, pretenderà sempre di rubare la scena, ma non è certo con uno scenario bucolico che scongiureremo il rischio. Dopotutto Narciso si è specchiato in una pozza d’acqua e, come tutti sappiamo, aveva una personalità piuttosto ingombrante.

Ciò che mi ha convinto delle tue ragioni, alla fine, è il “mistero impersonale della natura” che hai saggiamente evocato. Mi piace l’idea di una forza insondabile che scompiglia le azioni umane facendone emergere dimensioni inattese (e non solo perché il caso mi evita molti fastidi narrativi). Per questo motivo, credo, riporrò specchi e specchietti nei ripostigli della mia mente e seguirò il tuo consiglio. Come vedi sono molto determinato, quindi risparmiati la fatica di giustificarti nella prossima lettera. You won.

Talvolta gli scrittori hanno bisogno di staccarsi dalle loro creature e di lasciare che siano altri a prendere le decisioni. Il nostro sogno più grande sarebbe quello di poter ascoltare l’opinione di un personaggio, in modo da osservare le vicende dal lato giusto della storia.

Se non ricordo male, nella prefazione di un vecchio libro ho scritto che “la persona migliore a cui chiedere consiglio è il proprio protagonista”. Al momento il nostro protagonista non è ancora nato e per qualche capitolo ancora non sarà in grado di parlare, per cui chiedo a te. Sei tu, bambina mia, che stai dando forma a questo racconto modellandolo su di te.

Tuttavia ci sono ambiti in cui è bene che anche lo scribacchino dica la sua, perché conosce qualche espediente e mezzuccio tecnico che permette all’opera di funzionare. Perciò, come da richiesta, ti descriverò il nostro eroe nel modo in cui, a mio parere, potrebbe rendere meglio.

La parola d’ordine è neutralità. Un personaggio che non è nulla e che al tempo stesso è tutto deve avere un aspetto il più possibile neutro, in modo che scivoli nell’immaginazione del lettore il più silenziosamente possibile. Banditi i nasi importanti, i nei d’amore e i menti volitivi. Al tempo stesso, però, il nostro protagonista non può lasciare indifferenti: deve far voltare le teste al suo passaggio, altrimenti, privo di personalità com’è, per lui diventerebbe troppo arduo reggere il peso di una storia. E qual è l’espediente, vecchio come il mondo, per rendere qualcuno anonimo e al tempo stesso indimenticabile? La bellezza, ovviamente. Gli antichi hanno scoperto per primi questa gradevole forma di impersonalità e i pubblicitari l’hanno portata alla perfezione. Per cui sì, mia cara Anna, il nostro eroe (lancio un ahimé a nome di tutte le persone che, come me, non sono nate con i favori di Venere e Apollo) è costretto a essere bello. Bello come un’idea che, pur non avendo tratti propri, incarna l’aspirazione dell’umanità intera.

Immagino che non ti strapperai i capelli di fronte a questo annuncio. E, in effetti, per quanto possa storcere il naso di fronte a questa emergenza, in quanto imprenditore di me stesso non posso che approvarla perché attirerà un maggior numero di lettori (e di lettrici).

Io mi limiterò a fornire un contenitore ben sagomato, ma sarà il mio pubblico a renderlo man mano più reale, aggiungendo pagina dopo pagina quei dettagli che lo renderanno più vicino alla loro esperienza: per alcuni la bellezza sono labbra carnose, per altri lineamenti aguzzi o clavicole ben definite… ed ecco che i lettori si assumeranno inconsapevolmente parte del mio compito di renderlo umano, dando vita a infinite declinazioni di un’unica perfezione.

Sempre in nome della neutralità, il ragazzo dovrà avere un’età compresa tra i venticinque e i trent’anni (l’età che, secondo alcuni teologi medievali, avranno i corpi dopo la resurrezione finale). Più giovane e renderebbe impossibile immedesimarsi con lui a una larga parte di pubblico, soprattutto del mio, più vecchio e l’assenza di un passato inizierebbe a intaccare la possibilità stessa di essere un uomo (perché, mia cara, crescere è essenzialmente una questione di stratificazioni).

Dal momento che il racconto sarà ambientato nelle nostre terre, per lo più in una cittadina di provincia come la tua, il ragazzo dovrà essere caucasico perché (e mi sento di aggiungere purtroppo) un qualsiasi confronto tra culture comporterebbe un bagaglio storico difficile da gestire nella narrazione. Ovviamente spostando lo scenario le cose cambierebbero, facendosi particolarmente complesse in una grande metropoli, ma come avrai iniziato a capire sono uno scrittore pigro, per cui la mia storia non vedrà grandi città se non sui tabelloni dei treni di piccole stazioni rurali.

Dunque carnagione chiara, ma non come quella di tutti gli altri: il suo aspetto deve mantenere qualche dettaglio che ricordi le sue origini incantate e un pallore lunare sarà perfetto allo scopo. Gli occhi possono permettersi un po’ più di personalità, perché devono mostrare in anticipo ciò che il personaggio saprà diventare (e quindi devono promettere meraviglie): sebbene non sia sempre stato così (nell’Ottocento l’unico colore d’iride degno di nota era il nero), ai nostri giorni sono gli occhi chiari a catturare l’attenzione. Tra le varie sfumature possibili credo che sceglierò il grigio, il più raro.

A questo punto non ci rimane che acconciarlo. Ormai avrai capito il meccanismo: abbiamo bisogno di estremi, un biondo argenteo o un nero lucente, senza vie di mezzo. Entrambe le opzioni comportano piccole sfumature di impressioni, ma, per una pura questione di gusto personale, mi permetto di scegliere il nero. Petrolio e carbone.

Et voila! Pezzo dopo pezzo abbiamo assemblato il nostro protagonista ideale. Forse non particolarmente originale, ma di sicuro effetto.

Scusa, concedimi di giocare un po’. In realtà spero con timore e tremore di non aver ucciso il tuo interesse con questa prolissa descrizione in perfetto stile Frankestein. Ti confesso che tengo immensamente al fatto che il nostro eroe possa piacerti.

Per ripagarti della pazienza mi riprometto di mandarti già con questa lettera alcune scene abbozzate per farti un’idea più organica (motivo per cui queste pagine potrebbero raggiungerti in ritardo rispetto alla data che portano).

Nel frattempo resto il tuo ammirato

Arnold Ottinger

***

Scherzingen, 24 maggio

Gentile professore,

chiedo scusa per il ritardo nel rispondere, ma negli scorsi giorni ho avuto un brutto raffreddore primaverile. Nulla di così grave da costringermi a chiudere il negozio, ma abbastanza da costiparmi il cervello impedendomi di sedermi a un tavolo con carta e penna.

Tuttavia volevo ringraziarla, perché nelle lunghe serate che ho passato chiusa in casa (particolarmente opprimenti in un periodo della mia vita già piuttosto incerto) le pagine che mi ha inviato mi hanno tirata più su dell’aspirina. Sto leggendo altri libri nel frattempo, tra cui, senza offesa, alcuni di autori più accreditati di lei (dopo che ha citato Maupassant sono andata in biblioteca a prendere Une vie: ah, quanta solidarietà nei confronti di un cuore così intimamente sofferente!), eppure non riescono a darmi lo so stesso gusto di quella che ormai considero, mi perdoni, la mia storia.

Conoscere ciò che avviene dietro le quinte di un libro gli dà un peso diverso e permette di affezionarsi maggiormente ai dettagli. Tanto più che ho trovato le sue bozze realmente convincenti: la scena in cui il protagonista inizia a camminare incespicando nel bosco, mettendo in bocca ciò che capita come un bimbo appena svezzato, è molto suggestiva e anche l’incontro con il pensionato che gli offre i suoi vestiti da festa è carica di tenerezza. Sebbene si tratti di un personaggio secondario, l’anziano è tratteggiato con molta umanità; anzi, la cosa curiosa è che la sua descrizione calza a pennello con quella di un signore che vive in una casetta nelle colline dietro al mio paese. Ho trovato questa coincidenza sorprendente e sono sempre più convinta che lei sia già stato nelle mie terre, perché più il protagonista avanza nel suo viaggio, più le descrizioni dei luoghi divengono familiari. Il fiume dell’ultimo paragrafo sembra seguire lo stesso corso di quello che attraversa la mia frazione e ho l’impressione di conoscere da sempre l’ansa in cui il ragazzo si lava per la prima volta: è vero che tutte le pozze d’acqua si assomigliano su carta, ma il paesaggio coincide in maniera impressionante con il posto dove mia zia portava me e i miei cuginetti a fare il bagno da bambini. Sembra quasi che il nostro eroe si stia avvicinando.

Non so se è grazie ai suoi “espedienti e mezzucci” da scrittore, ma sono bastati pochi paragrafi per rendere il nostro giovane amico, così puro e al tempo stesso così forte, il mio nuovo e personale mr. Darcy (sono dell’idea che, approssimando un po’, ogni donna sia attratta o da Darcy o da Heathcliff e, anche se io protendo nettamente per il primo, da qualche anno sto assieme a un turbolento emulatore del secondo: si può essere più stupidi?). Insomma, mi sono innamorata! Sono caduta vittima di quel sentimento vibrante, vivificante, totalizzante e al tempo stesso sereno che è possibile provare soltanto per una creazione letteraria.

Quanto è bello sentirsi parte di una storia! La ringrazio per avermi permesso di entrare nella sua mente, di seguirne i meccanismi creativi, perché è una delle cose più elettrizzanti che mi sia mai capitata. Eppure, sotto all’ironia, nelle sue parole mi è sembrato di leggere anche un’eccessiva severità. Lei è molto meno mediocre di quanto crede, per il semplice fatto che nessuno può essere all’altezza delle sue aspettative.

Non vorrei averle dato l’impressione di saper cogliere “momenti assoluti” ogni istante della mia vita: le assicuro che non sono tutte rose e fiori. Ci sono giorni in cui, anche nelle difficoltà, mi sento immersa in qualcosa di più grande che mi dà pace e giorni in cui non riesco a vedere al di là del mio naso perché ho la testa immersa in una bufera di preoccupazioni.

Questo, per esempio, è uno di quei periodi in cui la mia attitudine contemplativa è scoraggiata dalle contrarietà: un fidanzato stupido a cui voglio ancora troppo bene (ma che se non si dà una svegliata rischia di diventare uno stupido ex), certezze che si incrinano e che non voglio veder crollare, troppe domande su di me. Inoltre è da settimane che nella mia zona non cade una goccia d’acqua e questo caldo fuori stagione non fa bene al negozio: i fiori arrivano da me già affaticati e appassiscono prima ancora che arrivino i clienti, i quali non hanno voglia di comprare mazzi sgualciti. È una tristezza passare le giornate accanto a quelle creaturine che si ripiegano su se stesse minuto dopo minuto… mi sento appassire anch’io.

Ma basta annoiarla con le piccolezze di una vita qualsiasi: mi viene istintivo confidarmi con lei perché le sue lettere hanno il potere d farmi sentire meno male, di dare un ordine alla mia vita, ma dopotutto lei mi sta scrivendo per ricevere un parere letterario, non per curare la posta del cuore di un giornaletto. Per cui ora la lascio in pace, lo prometto, e torno a immergermi nel regno sorprendente e al tempo stesso familiare della sua immaginazione.

La sua sgualcita ammiratrice,

Anna

P.S. A proposito, il nostro eroe ha un nome? Mi piacerebbe pensare a lui in modo più personale.

***

Zurich, 30 maggio

Mia piccola Anna,

questo nostro legame d’inchiostro si è stretto al punto che l’idea che tu sia infelice mi toglie l’appetito. Ho iniziato a pensare a te come a un piccolo dono scovato tra le pieghe di una storia e una parte di me desidera proteggerti così come uno scrittore custodisce il proprio personaggio preferito.

Non posso fare molto per te dal mio studio polveroso, ma ho scritto qualche pagina nella speranza di rallegrarti un poco nel tuo isolamento. A volte le parole sanno consolare. È una storia che racconta della casa con i segnavento a forma di drago e dei suoi fantasmi (ho raccolto la tua sfida) ed è piena di pioggia, per attirarla fino a te.

Per quanto riguarda il nostro protagonista, temo che un nome sia fuori discussione: qualunque insieme di lettere, reale o immaginario, sarebbe troppo connotato. Dovrà conquistarselo passo dopo passo e con fatica, come un tesoro. Forse al termine della sua avventura incontrerà una persona che riconoscerà in lui ciò che ancora non esiste e che lo chiamerà per nome. Non riesco a immaginare conclusione più lieta.

Non ti appesantisco con ulteriori pensieri, avrai bisogno di riposo e distrazione, ma ti mando altro materiale da giudicare.

Sursum corde (ancora una volta e con ancora più affetto),

Arnold Ottinger

***

Scherzingen, 22 giugno

Cortese professor Ottinger,

la sua lettera mi ha stupita, non tanto per il suo interessamento ma perché a prima vista è sproporzionata. Io le ho scritto soltanto di un raffreddore, un fidanzato inadeguato e qualche petalo appassito (piccole seccature, certo, ma nulla che lasciasse intendere che io fossi infelice), eppure lei ha saputo cogliere tra le mie parole qualcosa di più, una solitudine profonda a cui neppure io ho dato nome e che sembra isolarmi dal resto del mondo. Non ne ho mai parlato con nessuno, ma a quanto pare non sono riuscita a tenergliela nascosto.

Ormai ho l’impressione che lei mi conosca più di me stessa e, se devo essere sincera con lei, la cosa inizia a spaventarmi. So che leggere tra le righe è il mestiere degli scrittori e che non c’è nulla di male, ma lei mi conosce più di me stessa, per davvero, e io inizio a chiedermi se non sia stato così fin dall’inizio.

Tempo fa mi ha domandato scherzosamente chi fra noi due fosse l’impostore e ora la sua provocazione torna a risuonare in me come un’eco inquietante. Torna nelle mie parole che, contro la mia volontà, sono sempre più simili alle sue. Torna nelle inverosimili corrispondenze che, ora me ne rendo conto, mi circondano come ombre dissimulate dalla notte.

Stanno succedendo cose strane, cose di cui forse mi sarei dovuta accorgere prima.

Stavo leggendo il racconto che mi ha inviato e nel momento stesso in cui è caduta la prima goccia nel suo mondo di carta, anche qui è arrivata la pioggia. Lei dirà che si è trattata di una semplice coincidenza, e forse ha ragione, ma converrà che si è trattata di una coincidenza tale da risvegliare la mia attenzione ed è così che ho cominciato ad accorgermi del resto.

Pochi giorni dopo stavo passeggiando accanto alla villa dei segnavento e ho sentito le note ovattate di un pianoforte privo di suonatore; per un attimo ho trattenuto il fiato, emozionata all’idea che per la prima volta anch’io potevo sentire quella musica fantasma di cui tanto avevo sentito parlare, poi però mi sono ricordata che nessuno aveva mai accennato a un pianoforte. Nessuno al di fuori di lei e del suo racconto. Eppure nella mia memoria quello strumento esisteva ormai da sempre, si era conquistato un posto scavandosi la strada fin nel principio della mia coscienza. Ho cercato di risalire a chi per la prima volta mi avesse raccontato la leggenda della casa fantasma e tra i miei ricordi non ho trovato altro che una nebbia informe e impersonale. Questa storia l’ho sempre saputa senza che nessuno me l’abbia consegnata.

Perché per me sta diventando sempre più difficile distinguere quanto leggo dalla realtà?

Turbata da questa scoperta, ho iniziato a prestare più attenzione alla mia vita quotidiana ed è stato allora che le cose hanno iniziato a sfuggirmi di mano. Più prendo lucidità, più tutto attorno a me diventa confuso. Più permetto al velo che avevo posto davanti ai miei occhi di cadere, più la mia esistenza perde senso.

Da quando ho iniziato a collegare tra loro gli indizi, non posso fare a meno di vedere le incongruenze di cui sono fatta. Sono continuamente avvolta da una leggera sensazione di irrealtà che mi separa dal mondo, come se mi trovassi sotto a un sottile strato di cera. Ed è proprio di cera che mi sento fatta: fragile, vuota. Una bambola.

Chi sono io? Quando ho iniziato a naufragare in questa illusione come in una pozza d’acqua gelida, come Eco che si disperde inseguendo la caduta di Narciso?

No. Queste non possono essere le mie parole, io non sarei in grado di cercare nel mito le mie metafore… Lo sto facendo di nuovo. Perché non riconosco più la mia voce?

No, peggio, ormai non sono neanche sicura di aver mai parlato per davvero. Perlomeno non da quando, spinta da qualcosa che non era la mia volontà, le ho scritto per la prima volta.

È stato lei. La nostra corrispondenza è diventata un punto di luce, la finestra attraverso cui mi affaccio sul tempo, e il resto ha cominciato a evaporare. Come se non fosse mai esistito. Come se ogni volta, nello spazio amorfo tra le nostre lettere, io smettessi di esistere.

Io sono venuta alla luce il giorno in cui l’incipit della Grotta dei narcisi ha iniziato a riverberare in me e a modellarmi. Non è forse così?

Faccio fatica a esprimermi, a trovare parole che oltrepassino queste righe a me sempre più estranee. Ho vuoti di memoria sempre più frequenti. La mia mente segue lo stesso meccanismo dei sogni: mi ritrovo immersa in una situazione, mi muovo al suo interno con fin troppa libertà, ma non sono in grado di distinguere il momento in cui tutto è iniziato.

Mi aggiro in un labirinto di specchi, entrando e uscendo da immagini replicate all’infinito come una moderna Alice. Una tazza di tè accanto alla finestra della cucina, l’ultimo tocco a un bouqet da sposa… Frammenti di vetro che si riflettono a vicenda, camei senza trame perfetti per essere raccontati in queste lettere.

Non ricordo i nomi dei miei amici, anche se ho detto di averne; non distinguo il volto del fidanzato che tanto mi sta facendo soffrire. Narrazioni discontinue, senza radici, coriandoli di coscienza in pasto alla carta. Gli unici istanti in cui sento realmente di esistere sono i momenti assoluti delle mie passeggiate e le ho consegnato anche quelli.

E poi c’è lui. Ho cercato tregua nel nostro romanzo, nella quiete familiare del nostro esperimento letterario, ma ormai sono consapevole di esserne io stessa la cavia. Ogni frase e ogni descrizione me lo dicono.

Il nostro protagonista sta percorrendo le strade delle mie colline, sta incontrando le comparse della mia quotidianità frammentata. Lui sta venendo da me, lo so. Che cosa dovrei fare? Una parte di me, quella che ha paura, quella che vuole essere consolata, attende con ansia questo incontro: in questo momento la sua esistenza è la cosa più reale che ho e forse il suo arrivo mi darà pace. Eppure c’è una parte che continua a ribellarsi a questo destino.

Voglio autonomia, la pretendo.

Perché mi sta accadendo tutto questo?

Forse sono solo pazza, forse la novità che lei ha portato nella mia vita mi ha suggestionata a tal punto da farmi perdere il contatto con la realtà.

Se è così la prego di aver compassione di una povera folle che spera di esserlo, che prega di poter essere curata dalla sua inquietudine.

Dopotutto ciò che temo non può essere reale, non è così?

Mi risponda, la scongiuro, mi parli. Non mi lasci sola. Non voglio impazzire, non voglio scomparire.

Sono nelle sue mani,

Anna

***

Scherzingen, 24 giugno

Lui è arrivato da me.

Questa mattina sono uscita di casa per andare in negozio e lui era lì, seduto sul bordo di una fontana. Un ragazzo con i capelli neri e il volto perfetto con cui ci si immagina un personaggio prima che venga descritto.

Non mi ha vista. Guardava il cielo e chiamava gli uccelli con la sua voce che ancora fatica ad articolare. Aveva il sorriso di un bambino e lo sguardo immerso nell’eternità.

Era così bello. Così terribilmente reale.

Sono scappata via terrorizzata e mi sono rinchiusa nel negozio. Una parte di me avrebbe voluto correre tra le sue braccia e abbeverarsi a quella serenità, ma non potevo fare a meno di chiedermi se quei sentimenti mi appartenessero davvero.

Sono caduta in ginocchio e tutte le emozioni che tenevo rinchiuse nel petto si sono sciolte in lacrime. Ho pianto senza controllo, le braccia strette al petto.

Era la scena perfetta per un libro. Bel lavoro.

Non voglio spiegazioni, non vedo a che cosa potrebbero servirmi, ma le scrivo questa lettera, l’ultima, per chiederle un favore.

So che non c’è bisogno di imbustare queste pagine, perché lei le riceverà comunque. So che verrà a conoscenza delle mie parole nel momento stesso in cui apporrò l’ultimo punto, per cui non perdiamo tempo. Appena avrò terminato di scrivere uscirò dal negozio e andrò da lui.

Lei mi deve la mia libertà. Non chiuda gli occhi di fronte alla mia richiesta.

La prego, la imploro, posi la penna affinché io possa parlargli con la mia voce.

Sua, e mai parola fu più bruciante,

Anna

***

Zurich, 24 giugno

Mia piccola Anna, bambina mia,

temo di doverti delle scuse.

Sarebbe dovuto essere solo un gioco, non ti saresti accorta di nulla: una sagoma di carta che scrive su carta. Eppure questo gioco ha iniziato a sovrapporre strati inaspettati e, inavvertitamente, ha fatto di te qualcosa che non dovevi essere.

Non avrei mai voluto che tu soffrissi, credimi. Tu sei il personaggio migliore della mia storia migliore.

Inizialmente volevo solo interrogarti attraverso l’inchiostro, perché, come ti ho confessato una volta, il mio sogno più grande era quello di ascoltare l’opinione di un mio personaggio, in modo da osservare le vicende dal lato giusto della storia. Ma mentre parlavo con te, per mezzo di te, ho iniziato a inseguire il mia chimera.

Te l’ho detto, uno scrittore rincorre il momento assoluto per tutta la vita e per ottenerlo è disposto a sovvertire l’ordine del mondo.

Quando in te ho intravisto questo dono, riflesso del mio desiderio più profondo, l’ho incoraggiato e ho lasciato emergere una sorgente di vita fuori luogo, che si è infiltrata tra noi al di là di ogni nostro potere.

Perdonami, non doveva andare così, ma da tempo non ho più controllo su questo mistero: non ho potuto fare altro che assecondare la piega presa dalla storia per non abbandonarti. E non lo farò, a ogni costo.

Anna, io mi prenderò sempre cura di te. Adesso fa paura, ma ti assicuro che non farà male. Non aver timore.

Per ripagare il mio debito non avevo altro tra le mani che un personaggio abbozzato, ma l’ho plasmato perché prendesse la forma giusta per te. Ho iniziato a scrivere un racconto in cui poteste rifugiarvi uno accanto all’altra ed essere felici.

È vero, ho commesso qualche errore: sono entrato con troppa prepotenza nelle tue parole, scegliendo un lessico spesso inadatto, e sono arrivato al colpo di scena in maniera precipitosa, turbandoti. Ma cerca di capire… Prima o poi avrei dovuto dirti la verità, ma avevo talmente paura di affrontarti che, nonostante tutti gli anni di esperienza, l’ho fatto in modo goffo.

Ti prometto che non succederà più, fidati di me. Fidati dell’uomo a cui abbiamo dato un volto assieme: quel ragazzo è stato creato per essere puro, tu per essere viva. Non credi che insieme possiate dare vita a qualcosa di meraviglioso?

Io sono convinto di sì e vi presterò la mia mano, perché non vedo l’ora di scoprire che cosa sceglierete di fare. Ti giuro che mi farò da parte: sarò un narratore silenzioso, in ascolto dei suoi eroi.

Anna, lui ti sta aspettando. Il mio dono, il mio risarcimento, è là fuori seduto sul bordo di una fonte d’acqua limpida come quella da cui è nato, con i suoi occhi privi di ombre, e aspetta che tu ti prenda cura di lui. Perché tu sei l’unica che puoi dargli un nome. È tuo diritto.

Vai, prendi la sua mano senza colpe e accompagnalo dentro alla vita.

Andate, tenetevi stretti e scrivete la vostra storia.

Ti prometto che sarà gentile.

Arnold Ottinger

La via della Luce

Una parziale falange di noi Inkiostri, in passato, si è cimentata con un gradevole impegno di natura pasquale: che ha portato quest’anno ad una nostro scritto non meno pasquale, di cui pubblichiamo, qui di seguito, l’introduzione. Ok che siamo ancora a Carnevale ma poi è un attimo eh! Il libro è disponibile presso la redazione di Vita Diocesana Pinerolese (via vescovado, 1 – Pinerolo). Per info e prenotazioni: tel 0121.373335 – vitaeditrice@gmail.com

Raccontare la Pasqua. Per degli scrittori, un’avventura esaltante: il dramma della Pasqua è così vivido nei suoi personaggi, situazioni, avvenimenti, dinamiche, da aver ispirato innumerevoli creazioni e reinterpretazioni artistiche nella Storia, da parte sia di credenti sia di non credenti. Tale è il potenziale narrativo degli avvenimenti degli ultimi giorni della vita terrena di Cristo che anche la lettura del Vangelo della Passione avviene in forma drammatica, e questa “teatralità” (nel miglior senso del termine) ha ispirato anche alcune versioni musicali di assoluta bellezza, come le Passioni di Johann Sebastian Bach.

Per degli scrittori credenti, si tratta di confrontarsi con il cuore stesso della propria fede, e cioè con gli avvenimenti fondanti su cui l’intera costruzione della propria esistenza e del proprio sistema di valori si basano.

Inevitabile, perciò, che prima o poi anche gli Inkiostri si lasciassero sedurre dal fascino degli avvenimenti del Triduo Pasquale. In realtà già nel 2022 il nostro gruppo di amici appassionati di letteratura, di relazioni profonde e di fede aveva affrontato la Pasqua. L’avevamo fatto con una delle nostre sfide, i “concorsi interni” con cui ci stimoliamo reciprocamente a scrivere, dedicata a dei “DabbleDrabble” (mini racconti di 200 parole) sul Sabato Santo[1], e anche con una “Via Lucis” pubblicata su VinoNuovo[2], e in cui avevamo immaginato che i Discepoli di Emmaus fossero una coppia di sposi, Maria e Cleopa, intenti a scoprire le tracce del Risorto nel loro quotidiano di amore familiare e coniugale.

Successivamente, VinoNuovo ci ha invitati a replicare l’avventura, e abbiamo pensato di ambientare la Via Lucis in questo presente che sembra tanto difficile per tante persone e situazioni. Abbiamo immaginato piccole storie, che, narrando il vissuto di una persona, potessero risultare emblematiche rispetto a situazioni più grandi che caratterizzano le cronache e le fatiche dei primi mesi di quest’anno.

Accanto a questo cammino di speranza, in cui la luce del Risorto viene a illuminare tutti i “cuori di tenebra” del nostro quotidiano, siamo stati invitati anche a creare e vivere un altro cammino, legato invece alla Passione. Si è trattato di un ciclo di quattro incontri (più uno, una meditazione in musica) proposti come itinerario quaresimale nella parrocchia di San Bernardino a Torino, dei Frati Minori francescani.

Nelle quattro serate, delle “squadre” di Inkiostri sono partite da un oggetto protagonista della Pasqua per intessere delle narrazioni contemplative e meditative sul mistero pasquale. Gli oggetti che avevamo inizialmente pensato, con una “coincidenza” che sicuramente non è casuale, si sono ritrovati anche sull’immagine simbolo del francescanesimo, il meraviglioso Crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco e davanti al quale Santa Chiara e le Clarisse pregarono per secoli. Dai piccoli dettagli del Crocifisso, sui quali i nostri amici frati ci hanno invitati a posare l’attenzione, ci siamo quindi spostati su oggetti che ci permettessero di entrare nel mistero della Pasqua come da una porta di servizio: umilmente, concretamente, ma anche con l’infinito stupore di chi vede dispiegarsi la bellezza dell’amore di Dio che cura anche i più piccoli dettagli nel disegnare l’immenso affresco della Passione. Nella serata conclusiva, l’intreccio di parole, silenzio, immagini e musica (cantata dall’ensemble vocale e strumentale dei giovanissimi “Creativi”) ha permesso di ri-comporre l’immagine complessiva, nella contemplazione di un Crocifisso che parla a tutti.

Abbiamo perciò pensato di offrire ai nostri amici lettori il “diario di viaggio” di questo cammino, sperando che possa essere utile anche a loro come lo è stato – in primis – per noi stessi, stimolati così a una contemplazione più profonda e vivida di ciò che dà senso alla nostra intera esistenza. Le serate di San Bernardino sono state anche riprese in forma di video, disponibili sul canale della Parrocchia San Bernardino[3] e di Vita Diocesana Pinerolese[4], nel caso in cui potesse far piacere sentire le narrazioni dalla viva voce di chi c’era.

Buona Pasqua!

[1] https://www.inkiostri.net/drabble2022.html

[2] https://www.vinonuovo.it/comunita/bibbia-e-liturgia/via-lucis/

Un poco di Bach, con Chiara Bertoglio

Nella moltitudine di interessi degli Inkiostri la musica occupa un posto particolare: e per la nostra Chiara Bertoglio è molto di più che una passione. Il saepe noster Pier Francesco Miccichè ci recensisce qui l’ultima sua fatica, e le fa pure due o tre domandine scherzose, che non fa mai male, in questi contesti.

Chi ha studiato pianoforte e ha avuto l’onore (e l’onere) di confrontarsi con quanto scritto e trascritto dal celebre pianista Ferruccio Busoni (1866-1924) sa almeno due cose: il suo viscerale amore per Bach, e la complessità di scalare quelle montagne che sono le sue trascrizioni. Capaci di rendere sul pianoforte la profondità e la gravosità dell’organo, ma anche di restituirci le strazianti delicatezza e malinconia dell’immortale Ciaccona per violino solo, esse mettono costantemente a dura prova anche le abilità del pianista più avvezzo.

Negli ultimi mesi, la pianista e musicologa Chiara Bertoglio ha scalato quelle vette oltre ogni ragionevole prudenza, e il risultato delle sue fatiche, tutto per noi, è il quadruplo cd “Bach/Busoni: Complete Transcriptions, Arrangements and Contrapuntual Piano Works”, sesto volume del progetto pluriennale “Bach&Italy” realizzato dalla stessa Bertoglio per l’editore discografico Da Vinci Publishing.

Ben sette prime esecuzioni mondiali si celano tra le 74 tracce (oltre 4h30 totali) che comprendono, fra gli altri, i Preludi-Corali e le celebri Variazioni Goldberg, Fantasie, Fughe e toccate per organo, nonché gli studi-arrangiamenti che il pianista empolese ha composto su alcuni preludi del Clavicembalo ben temperato.

Un rapporto, quello tra Bach e il Belpaese (e viceversa) che la Bertoglio aveva già indagato a fondo nel Convegno “Bach e l’Italia” e nel volume omonimo che ne è conseguito, edito lo scorso anno da LIM.

Il cofanetto, giunto a pochi mesi dal centenario della morte di Busoni (24 luglio 1924) ha ricevuto il patrocinio del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”, dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania di Roma e della Società Bachiana Italiana, e nei pochi giorni dalla sua uscita ha già ricevuto migliaia di ascolti sulle piattaforme online.

Un documento di valore scientifico, ma soprattutto un regalo prezioso per intenditori, studiosi e curiosi, che rende giustizia al genio italiano e conferma la riconoscenza per quello tedesco.

Per quello che hai fatto sei diventata l’eroina di tutti i tuoi fan. Se dovessi paragonare quest’impresa a un romanzo/episodio della letteratura fantasy, quale sarebbe?

Mamma mia, l’eroina dei miei fan… non mi ci vedo proprio! Comunque… se dovessi scegliere un episodio fantasy, credo che andrei su quello che forse è il mio preferito e che ho approfondito di più, ossia la Musica degli Ainur dal Silmarillion di Tolkien. È infatti un passaggio molto “iconico” per me, in quanto rappresenta ciò che ispira profondamente la mia vita, la mia relazione con la musica, con gli altri e… con Dio. La divinità immaginata da Tolkien, Ilúvatar, “consegna” dei “temi musicali” a delle creature angeliche, gli Ainur, cui affida il compito di “adornarli”, ed essi lo fanno dapprima singolarmente, perché conoscevano solo “la parte della mente di Ilúvatar” da cui ciascuno di essi proviene, e poi, una volta che hanno ascoltato le improvvisazioni dei loro fratelli, cominciano a cantare insieme, creando una musica polifonica meravigliosa. La musica è quindi autorivelazione del divino, e tramite essa, in un ascolto attento e rispettoso, si può costruire una società in cui le libertà di tutti cooperino alla bellezza. Così vorrei che fosse nella mia vita e nella società, e così, su una scala infinitamente minore, vorrei che fosse anche questo lavoro discografico: una “polifonia”, un mosaico musicale in cui i vari elementi, insieme, concorrono a creare qualcosa di bello e di armonioso.

Dalla tua leggendaria impresa è nata persino la parodia di una famosa aria mozartiana a opera di un membro degli Inkiostri: ti va di raccontarcelo?

Ahah! Qui devo ringraziare Elisabetta, una carissima amica la cui arguzia è pari alla sua simpatia e alla sua conoscenza della musica. Evidentemente, per poter registrare questi quattro CD, ho passato un tempo molto considerevole in “compagnia” di Ferruccio Busoni, tanto che – come ironizzavamo spesso – Busoni e io siamo diventati una… “coppia di fatto”! E allora, sulle presunte avventure e disavventure della “coppia” Busoni/Bertoglio, Elisabetta ha creato non solo un’aria, ma addirittura un intero libretto operistico i cui versi si possono cantare sulle melodie delle arie mozartiane. Ho riso come una matta! D’altronde, la vera moglie di Busoni fu un giorno salutata come la “signora Bach-Busoni”, quindi, tutto sommato… c’è un illustre precedente!

Alcuni degli arrangiamenti di Busoni rendono più difficili da eseguire opere bachiane che già non è che siano proprio “Tanti auguri a te”, ecco. Quali terribili peccati hai commesso per sottoporti a questo cilicio pianistico?

Ne ho commessi quanti basta, in effetti, ma nella fattispecie non so se si tratti di un contrappasso vero e proprio! Un po’, devo dire, le sfide mi hanno sempre attratta; un po’ c’era la concomitanza con il centenario della morte di Busoni (1924-2024); un po’, in modo quasi inavvertito e involontario, a partire dalla mia tesi di dottorato (2012) si sono create sempre più numerose occasioni per approfondire il rapporto “Bach/Italia”, del quale Busoni è naturalmente un rappresentante quanto mai significativo. A dirla tutta-tutta, forse se avessi saputo fin dall’inizio a cosa andavo incontro… ci avrei pensato su un momento. Però sono felicissima di non aver quantificato fin dall’inizio lo sforzo che sarebbe stato necessario, perché… con un po’ di sana incoscienza, questa non totale consapevolezza mi ha permesso di realizzare qualcosa che sono felice di poter consegnare a chi vorrà ascoltarlo!

Per ascoltare il disco su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/49d4v34ERUDKeKRU2Mc28V?si=UVfNeHzoSMaPRhJmuouZIA

Per acquistare il cd fisico: https://davinci-edition.com/product/c00784/

Fiaba a New York

Fairytale of New York è una canzone natalizia, senza essere una canzone natalizia. Lo è in una maniera sottile (tanto sottile da essere trasparente).

It was Christmas Eve babe

In the drunk tank

An old man said to me, won’t see another one

And then he sang a song

The Rare Old Mountain Dew

I turned my face away

And dreamed about you

Got on a lucky one

Came in eighteen to one

I’ve got a feeling

This year’s for me and you

So happy Christmas

I love you baby

I can see a better time

When all our dreams come true.

Sarà il troppo gin in tutte queste tazze da thè che mi rimbambisce, ma a volte non sono troppo sicura di come siano andate le cose. Una volta le suore avevano sequestrato un libro a Marla Mulligan, quello di Alice di Walt Disney, e così tutte volevamo leggerlo (ottimo lavoro, suor Magdalene), e ad un certo punto c’era scritto che Alice era il sogno del Re Rosso, o dello Stregatto, va a ricordarti, dopo tutto questo tempo, e mi sento un po’ così, come fossi il sogno di un altro. Vedo tutto che sembra ci sia la nebbia al mattino, e la memoria mi fa brutti scherzi, e non sono sicura nemmeno se ho visto per la prima volta il tuo brutto muso irlandese sul marciapiede di Katonah Avenue o a Times Square o sdraiato su una panchina di Van Cortlandt Park. Però ho l’impressione fosse a Natale. Eri sbronzo (sai che novità) con un giacchetto di tela verde aperto ed un maglione di lana grossa sformato che ti arrivava alle ginocchia. Ero sbronza (sai che novità), mi abbracciasti col tuo naso gelido dicendo che mi avresti sposata e che saremmo stati infelici insieme per tutta la vita. Bella profezia, coglione. Passammo la notte correndo, senza mai fermarci.

They’ve got cars big as bars

They’ve got rivers of gold

But the wind goes right through you

It’s no place for the old

When you first took my hand

On a cold Christmas Eve

You promised me

Broadway was waiting for me

You were handsome

You were pretty

Queen of New York City

When the band finished playing

They howled out for more

Sinatra was swinging

All the drunks they were singing

We kissed on a corner

Then danced through the night

The boys of the NYPD choir

Were singing Galway Bay

And the bells were ringing out

For Christmas day.

Senza mai fermarci. Respinti con perdite. Mi raccontasti una quantità di balle, e io non meno. Sei sempre stato almeno brutto, altro che bellissimo, con quella manciata di denti che Dio pareva averti cacciato in bocca a caso, ed io non sono mai stata carina, neppure al massimo del mio splendore. Ma ecco, quella notte (mi convinco sempre più fosse Natale) in cui mi avevi ogni cosa, e il suo contrario, credo siamo stati qualcosa di simile all’essere felici. Ricordo ad un certo punto una banda (ma forse non era una banda ed era un tizio col flauto ed un tizio con tamburo) che scandiva il ritmo di Galway Bay, e tu prima iniziasti, con le tue gambe ossute da merlo, un passo di danza che sembravi lo spaventapasseri in quel film con Judy Garland, eppure non era male vederti, in un certo senso, e poi mi trascinasti con te. Cristo se dovevamo essere ridicoli, perfino in un quartiere irlandese in una notte di festa. Mi baciasti e poi, nel tuo alito: beh, per quella proposta di matrimonio? Io sono Sean, a proposito.

You’re a bum

You’re a punk

You’re an old slut on junk

Lying there almost dead on a drip in that bed

You scumbag, you maggot

You cheap lousy faggot

Happy Christmas your arse

I pray God it’s our last

The boys of the NYPD choir

Still singing Galway Bay

And the bells are ringing out

For Christmas day

Ho fatto un rabbocco qui alla tazza. Guarda caso: ha chiamato Orla facendomi gli auguri di Natale. Dio, se ti dimentichi che è Natale significa che sei alla frutta. Cat, mi ha detto, passa da noi, sai che c’è sempre un posto da noi. Ho risposto che ho ospiti. Orla non me l’ha fatto pesare. Figurati, ospiti in questa topaia, con la tua poltrona vuota che non ci si siederebbe sopra un cane. C’è ancora la macchia di quando ti ho tirato lo stufato d’agnello perché avevi detto che Dickie Moore era un finocchio. Quante ce ne siamo dette negli anni.

I could have been someone

Well so could anyone

You took my dreams from me

When I first found you

I kept them with me babe

I put them with my own

Can’t make it all alone

I’ve built my dreams around you.

Ringhiai sibilando che chiunque sarebbe potuto essere al tuo posto, e che è stato solo il fottuto caso che mi aveva messo il tuo muso davanti, rovinandomi ancora di più la vita. Ti sgonfiasti come un sacco vuoto, e non ho mai capito perché: forse credevi che in fondo era stato qualcosa di simile al destino a farci incontrare, comunque poi fosse andata. Strisciando e in ginocchio mi abbracciasti le gambe, dicendomi poche parole, che conservo ancora nel cuore della mia memoria incasinata, e che forse saranno le ultime parole che mi rimarranno in testa, se Dio vorrà. Il poeta più fallito al di qua ed al di là dell’oceano: una fiera di insuccessi, a me, per me, attraverso me. Fanculo Grace Kelly, c’è una principessa anche sulla Duecentotrentaseiesima.

The boys of the NYPD choir

Still singing Galway Bay

And the bells are ringing out

For Christmas day.

Perché ora non ci sei più, e mi hai lasciato sola, stupido coglione, e queste mura bianche e spoglie non sentono più la tua voce roca a dire idiozie, e sento spesso freddo. Ho appeso fuori dalla finestra le vecchie luci di Natale, quattro lampadine rosse intermittenti da vergognarsi, e mentre le mettevo, ho come sentito una canzone distante, portata dal vento, ma non mi ricordo il titolo.

Quando ti rivedrò, prego che forse mi dirai Cat, sei proprio scema, è la nostra canzone.

Kirsty Anna MacColl è morta a 41 anni il 18 dicembre 2000. Shane MacGowan, irlandese, poeta, cantante, è morto il 30 novembre 2023. Al suo funerale, alla chiesa di St. Mary of the Rosary a Nenagh, nella contea di Tipperary, è stata suonata Fairytale of New York. Tutto sommato, se ballano al tuo funerale, qualcosa di buono nella vita l’hai fatto.

La Stella, di Davide Gorga

Il nostro Davide ci regala un racconto di Natale: speriamo possa piacere a voi quanto è piaciuto a noi. Lo potete anche scaricare qui.

Il lampione splendeva lucido e specchiante a lato del ponte in pietra grigia che varcava tranquillo l’Adige fluente tra oscurità e veli di nebbia. Il lieve mormorio delle acque era interrotto dal suono dei passi della ragazzina che camminava in silenzio, gli abiti rossi confusi tra il nero della notte, al centro delle mura merlate, lo sguardo fisso dinanzi a sé che talvolta vagava inquieto verso le poche luci che si disegnavano nel buio, una qui, una là, tra macchie d’ombra fitta. Una luna fragile splendeva a tratti fra veli di nuvole viola, nessun vento e nessuna voce. Affrettò il passo; la via era deserta, il mormorio del fiume lieve.

D’improvviso, come apparso da un favoloso sogno, vivace e multicolore nella nebbia quasi rinato da miriadi di goccioline di pioggia splendenti, appoggiato noncurante con le spalle al parapetto, un giovane alto, vestito d’ogni colore, rilucente nell’oscurità, comparve dinanzi ai suoi occhi. Al suo fianco, un bastone. Un cane grigio argento dagli occhi azzurri e le zampe agili gli saltellava intorno. La bisaccia mezza vuota gli penzolava da una spalla, un flauto era nella sua mano destra, canterellante sulle pieghe dei pantaloni verdi e gialli, sgargianti come raggi di sole tra i prati.

La ragazza si arrestò, incapace di proseguire. Al centro del selciato rimase immobile, stringendo i pugni, finché le dita non divennero bianche.

L’uomo parve finalmente accorgersi di lei. Volse lo sguardo sulla sua persona, quasi incredulo, come se un fantasma fosse apparso ai suoi occhi. Ergendosi nel mezzo della via, esclamò:

«Lucia, tu mi vedi!?» — la sua voce fu musicale come una campana d’argento;

«Sarebbe difficile non vederti! Sei sotto un lampione!» — fece di rimando la ragazzina; — «E tu come sai il mio nome?»

Il giovane dai vestiti sgargianti rise con una voce forte e gentile; portò il flauto alle sue labbra e accennò un inizio di melodia triste e allegra, senza tempo, quindi riprese ad alta voce: «Sei davvero tu! E allora, vieni, andiamo!» — estrasse un libro dalla borsa a tracolla, aprendolo a metà: i caratteri parvero illuminarsi di luce propria; quindi lo sfogliò rapidamente e sembrò che un arcobaleno di luce si riversasse sulla via; infine, con gesto senza suono che echeggiò nel fondo dell’anima di Lucia, si arrestò a una pagina dal disegno confuso, nero e oro.

«Dove!?» — chiese Lucia, ma l’altro le tese la mano e a lei parve che ogni paura si dileguasse. Non più il timore della notte scura, della nebbia, della solitudine. E seguì solo quella scia di colori che pareva aver preso una scala d’aria arrampicandosi veloce nel cielo notturno, tanto che presto si trovarono oltre le nuvole basse che aleggiavano sulla città e videro scintillare le stelle come diamanti in cielo; eppure, non avevano freddo. Anche il cane li accompagnava, danzando festosamente intorno a loro, quasi fossero stati sul fianco solido di una montagna. Sempre più in alto e sempre più lontano salivano, e presto una musica d’argento prese forma dallo strumento del compagno che li guidava. Oltrepassarono la notte scura e diversi cieli si avvicendarono intorno a loro, nell’eterno movimento delle stelle.

Tra le vallate e le città sparse, Lucia iniziò a vedere scintillare un bagliore d’oro simile a un filo che le attraversasse tutte, l’una dopo l’altra. A un certo punto, fu silenzio.

«Chi sei?» — chiese ancora Lucia al suo accompagnatore in quel viaggio aereo.

Gli occhi azzurri del giovane scintillarono: «Sono una Stella, quella che da sempre abita nel profondo della tua anima. O la tua luce, se preferisci.» — concluse sorridendo e indicando la terra lontana sotto di loro: «Vedi qualcosa oltre il buio?»

«Vedo una sottile linea di luce.»

«E hai ancora paura come quando ci siamo incontrati sul ponte? Paura dell’oscurità, della solitudine.»

«Ora sono con te.» — obiettò Lucia.

«Giusto!» — rispose l’altro; «E ora, guarda una Stella nella sua essenza!»

Il flauto riprese a suonare lieve, e dall’oriente giunse una luna piena in un freddo cielo distante: sembrava enorme. Di fronte a lei, all’ovest, una luce intensa ardeva bianca nel cielo, come se stesse catturando voci d’angeli pure e chiare, fredde, possenti, riverberanti nel cuore luminoso. Al di sotto, lo splendore s’irradiava su un deserto varcato da tre figure ammantate. Incedevano maestose, nel chiaro di luna, indicando la stella. Il tempo passava, il flauto tacque. Infine, la Stella fu così vicina che parve di poterla toccare, e gli abiti multicolori del ragazzo si ghiacciarono in un’unica luce bianca.

Una delle figure uscì dall’ombra: additava agli altri una costruzione inondata dal chiarore. Le grida di gioia degli altri fecero eco e musica. Dinanzi a loro, attraverso una piccola apertura, giaceva un bambino in fasce, deposto nella mangiatoria degli animali. Una donna e un uomo lo vegliavano. Il tempo si fermò.

Vento inclemente e nero riprese a soffiare intorno a Lucia. «Quando siamo ripartiti?» — tentò di domandare alla sua guida — ma le sue parole si dissolsero nel turbine della corsa. Sempre più veloce la Stella viaggiava e suonava; una musica dura, ritmata, allegra come rosso albeggiare nell’inverno. Giunti a un valico videro una catena di monti rischiarata qua e là da fiamme ondeggianti; al passo più alto si fermarono, in lontananza giganteggiava nero un castello. Il cane si avvicinò a Lucia, guardandola e scodinzolando. Ed entrambi scesero. Oltre le macchie di abeti neri si apriva un villaggio, le case in pietra, le strade di terra; ogni cosa immersa nel silenzio. Il cane si volse verso di lei, e Lucia lo seguì mentre saliva proprio in cima al crinale. Giunsero alla sommità. I bambini correvano. Le donne ridevano. Gli uomini suonavano e mangiavano intorno al fuoco. Le ombre oscillavano. Una ragazza alta si avvicinò al falò più grande, un giovane contadino la prese per mano. E insieme danzarono come cigni di fiamma, rivoli di vita. Il cane saltò di fianco a loro e iniziò a guaire e latrare, nessuno se ne accorse. E poi bambini, donne, uomini, proruppero in una grande risata: era il calore del mondo che entrava dentro Lucia, come un fuoco amichevole.

In breve, la Stella fu di nuovo presso di lei; «Vieni!» — disse ancora, e, nonostante Lucia non volesse abbandonare quel luogo, lei e il cane furono di nuovo in viaggio.

Dinanzi alle vetrate di un grande magazzino, videro un ragazzo urlare e correre. Le luci al neon si alternavano al silenzio nero. La corsa a perdifiato si concluse sotto un ponte, dove solo l’ansimare si materializzava come fiato bianco dinanzi a lui. La Stella gli si avvicinò e indicò a Lucia un luccichio per terra, come quello che le era parso di intravedere dall’alto. Lo seguì, provò a toccarlo con una mano e avvertì un calore immenso dentro il palmo — e poi dentro l’anima. Era come il calore della festa di pochi minuti prima (di molti secoli addietro) danzante tra le fronde, eppure cento volte più intenso, tanto che le veniva da piangere tanto era bella e dolce e forte la sensazione. Si sentì traboccare, come un fiume che esca dagli argini, e toccò il ragazzo tremante davanti a lei.

Questi sembrò non vederla, eppure, poco per volta, si calmò. Si sedette prendendosi il capo tra le mani. Quindi, l’asfalto fu bagnato dalle sue lacrime. Lucia lo vide rialzarsi, allontanarsi lungo la strada, fino a una casa da cui uscivano luce e un calore simile a quello che sentiva dentro di lei. Una donna dall’aria altera si disegnava all’ingresso. Non appena vide tornare il ragazzo, gli corse incontro piangendo, abbracciandolo e stringendolo a sé, riportandolo a casa, figlio amato e restituito.